Los quistes aracnoideos intraselares son una patología muy rara, con muy pocos casos descritos en la literatura científica. Su fisiopatología permanece todavía poco clara, con diferentes hipótesis sobre su formación. El diagnóstico diferencial con otras lesiones quísticas selares puede ser extremadamente complicado. Presentamos 2casos clínicos de 2quistes aracnoideos sintomáticos que fueron tratados quirúrgicamente mediante abordaje transesfenoidal, así como los resultados de una revisión bibliográfica.

Intrasellar arachnoid cysts are an uncommon pathology, with only a few cases reported in scientific literature. Their physiopathology is still unknown, with different hypothesis about their development. Differential diagnosis with other cystic sellar lesions is difficult. We report two cases of two intrasellar arachnoid cysts that were treated surgically using transsphenoidal approach and present a review of the literature.

En la zona selar podemos encontrar lesiones quísticas que corresponden principalmente a adenomas quísticos, craneofaringiomas, quistes de la bolsa de Rathke o quistes aracnoideos1, siendo estos últimos un hallazgo muy poco frecuente; de hecho, en 2007 Dubuisson et al.2, en una revisión en Medline desde el año 1980, solo encuentran reportados 42casos en lengua inglesa o francesa de quistes aracnoideos intervenidos quirúrgicamente.

Debido a lo raro de la patología, no se conoce con exactitud la fisiopatología de los quistes aracnoideos intraselares2,3, ya que, a diferencia del resto de quistes aracnoideos, estos no se asocian con cisternas de líquido cefalorraquídeo (LCR) pues no existe la leptomeninge a nivel intraselar2.

A continuación reportamos 2casos de esta infrecuente entidad y exponemos los resultados de la revisión bibliográfica llevada a cabo respecto a la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, las indicaciones y la vía quirúrgica, los resultados y las complicaciones.

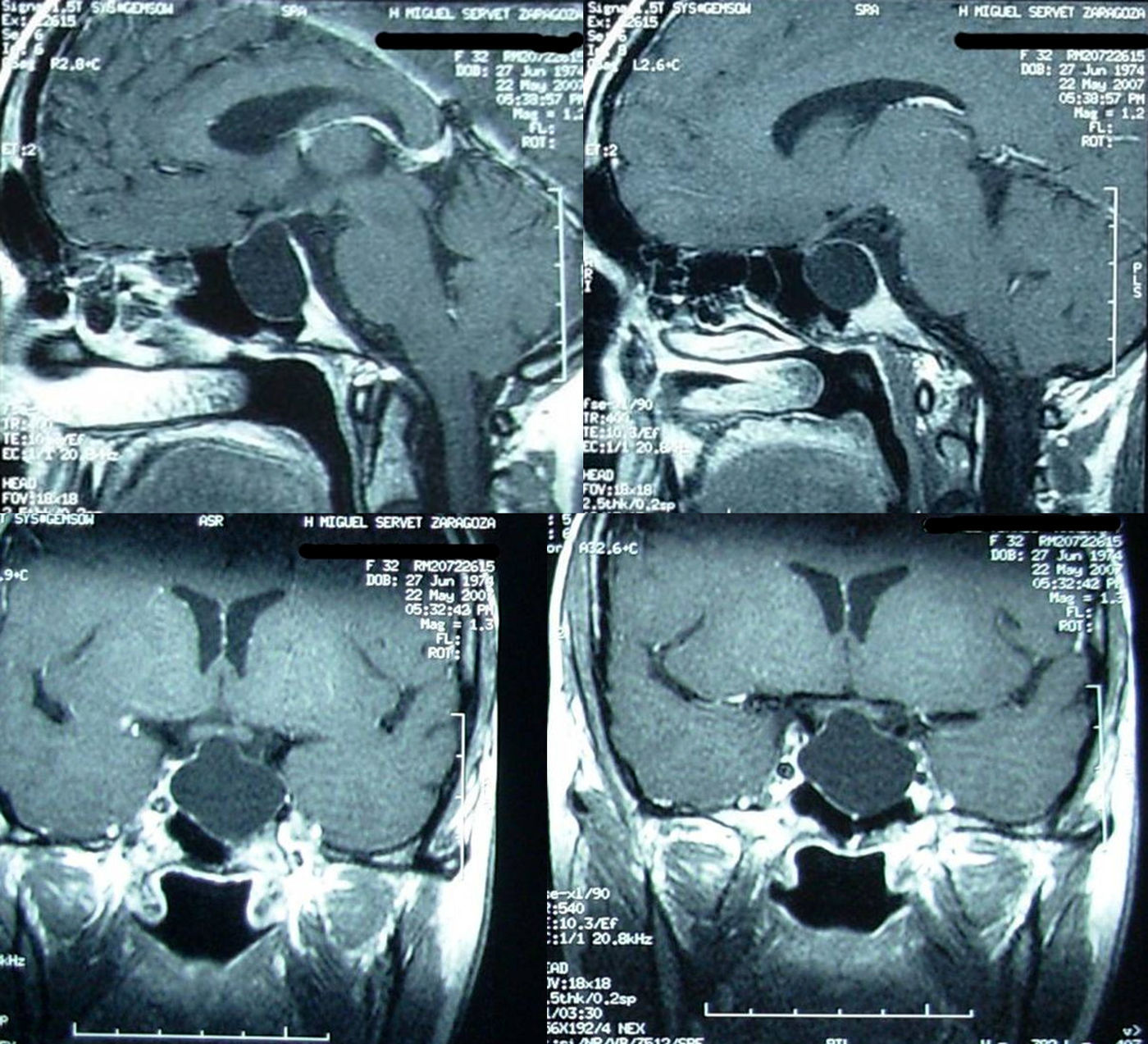

Casos clínicosCaso 1Mujer de 32años, estudiada por infertilidad. Presentaba una hiperprolactinemia y amenorrea. No refería trastornos visuales ni clínica de hipertensión intracraneal (HIC). Su índice de masa corporal (IMC) era inferior a 25.

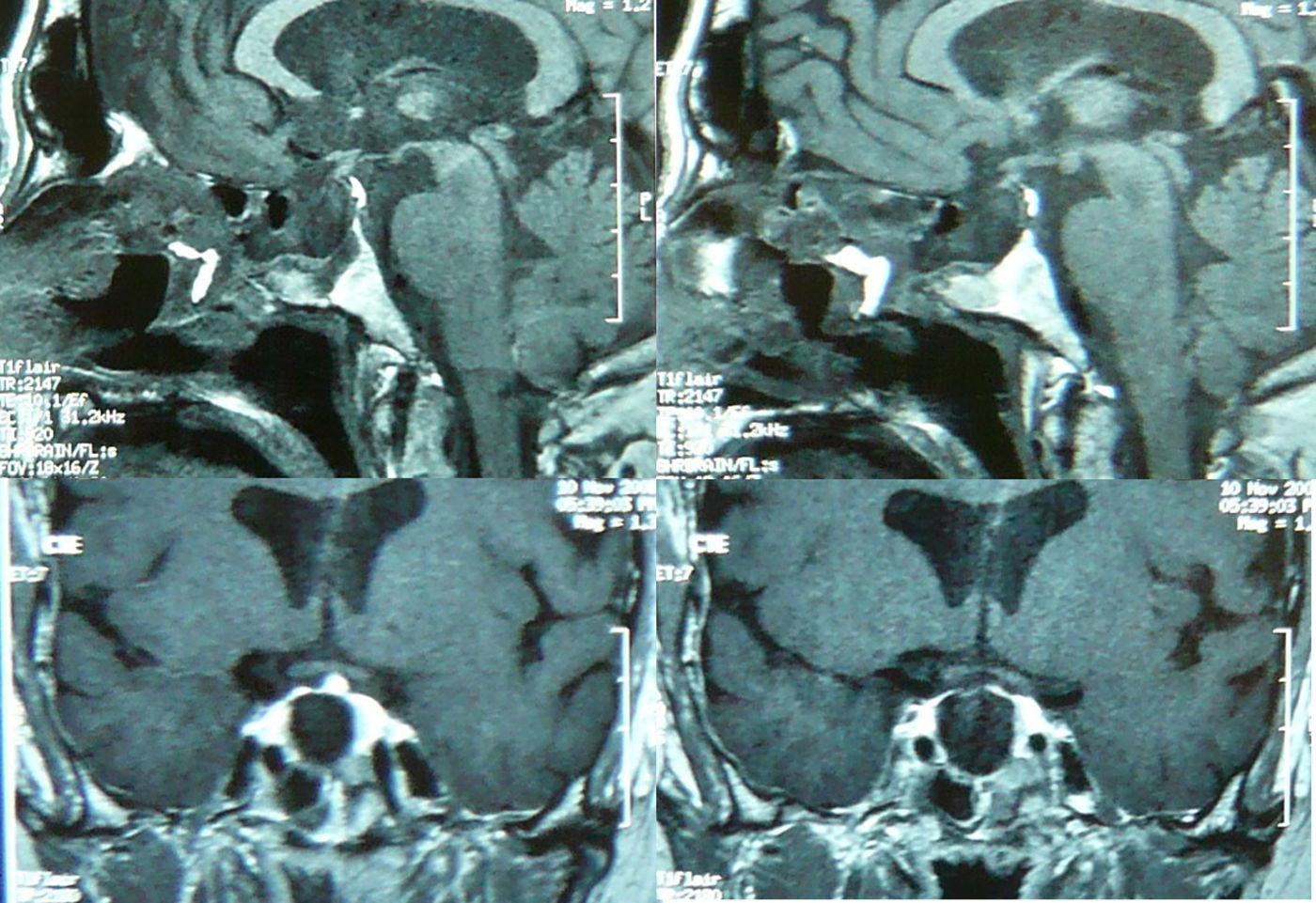

En la resonancia magnética (RM) de hipófisis (fig. 1) se encuentra una silla turca deformada y aumentada de tamaño, con elevación del diafragma selar por una formación quística intraselar de 30×25×20mm, de contenido isointenso al LCR. Se aprecia la hipófisis comprimida y desplazada hacia la derecha. No se observa la existencia de hidrocefalia.

Ante los hallazgos se plantea una descompresión de la hipófisis para corregir la hiperprolactinemia. Se realizó un abordaje transnasal transesfenoidal para evacuación del quiste. Tras la resección de un suelo selar papiráceo, se realiza la apertura dural, observándose una fina membrana, que se procede a abrir, saliendo a presión un líquido claro compatible con LCR. La hipófisis aparece como una lámina delgada rechazada hacia la zona posteroinferior de la silla turca. Se reconstruye el suelo selar con plastia meníngea y se sella con un biopegamento. Igualmente se reconstruye el suelo del seno esfenoidal con hueso autógeno del rostrum esfenoidal y sellante biológico.

El postoperatorio es satisfactorio, pero a los 30días presenta una fístula de LCR. Se interviene por cirugía endoscópica, realizándose una reconstrucción del suelo selar con meninge artificial, cartílago septal y sellante sintético obliterando la cavidad esfenoidal con Surgicel®, consiguiéndose el cierre completo, sin nueva rinorrea con 3años de evolución.

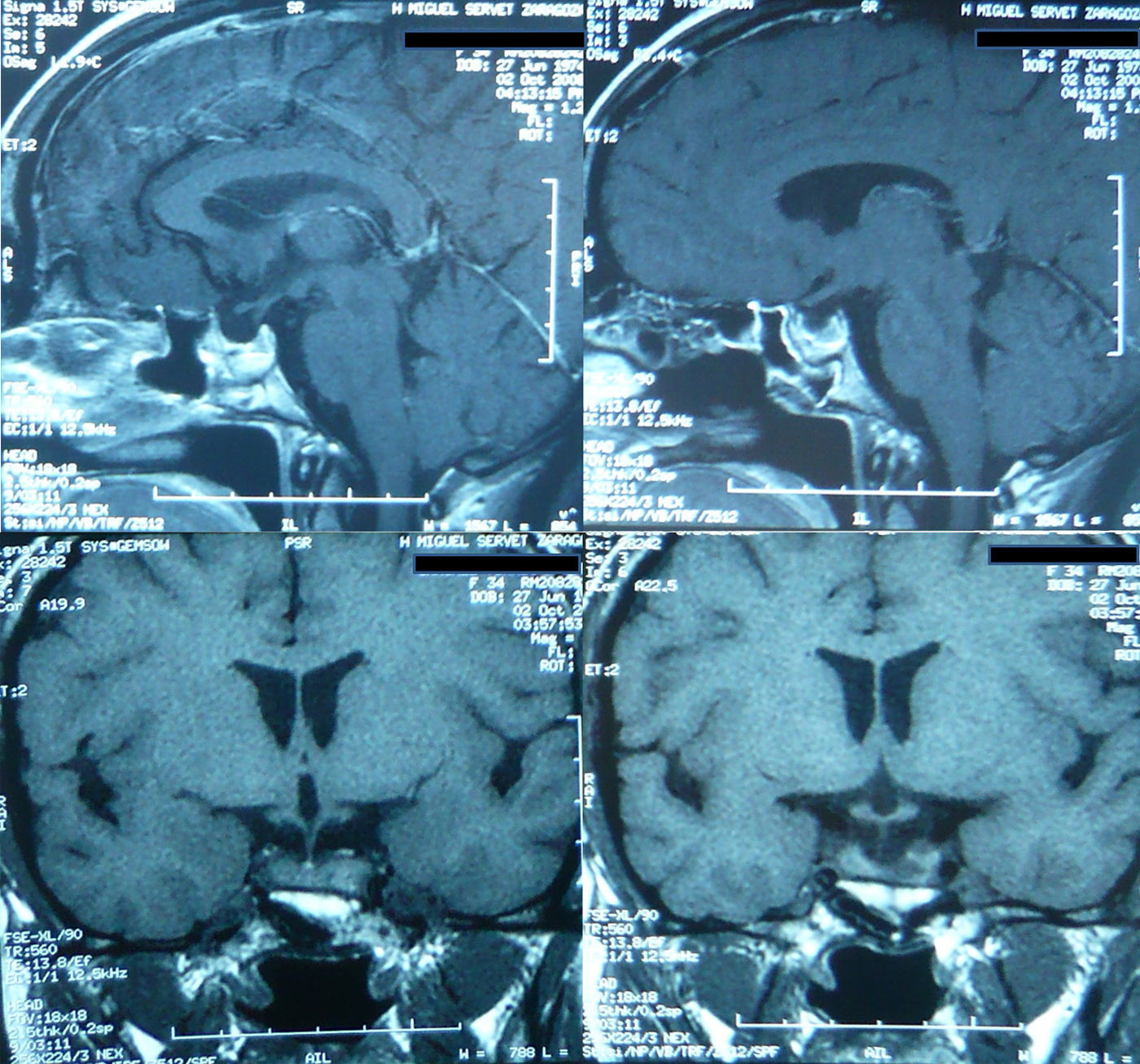

La RM de control (fig. 2) muestra una marcada disminución de volumen del quiste aracnoideo y la liberación de la compresión de la hipófisis. La cifra de prolactina se normalizó, con resolución de su clínica, habiendo llevado a término un embarazo.

Caso 2Varón de 48años con clínica de cefalea diaria de varios meses de evolución, con empeoramiento progresivo y pérdida de agudeza visual, sin clínica de HIC. El paciente tenía un IMC normal, y no existía afectación hormonal. En el estudio oftalmológico no se objetivó edema de papila, presentando en la campimetría afectación bitemporal.

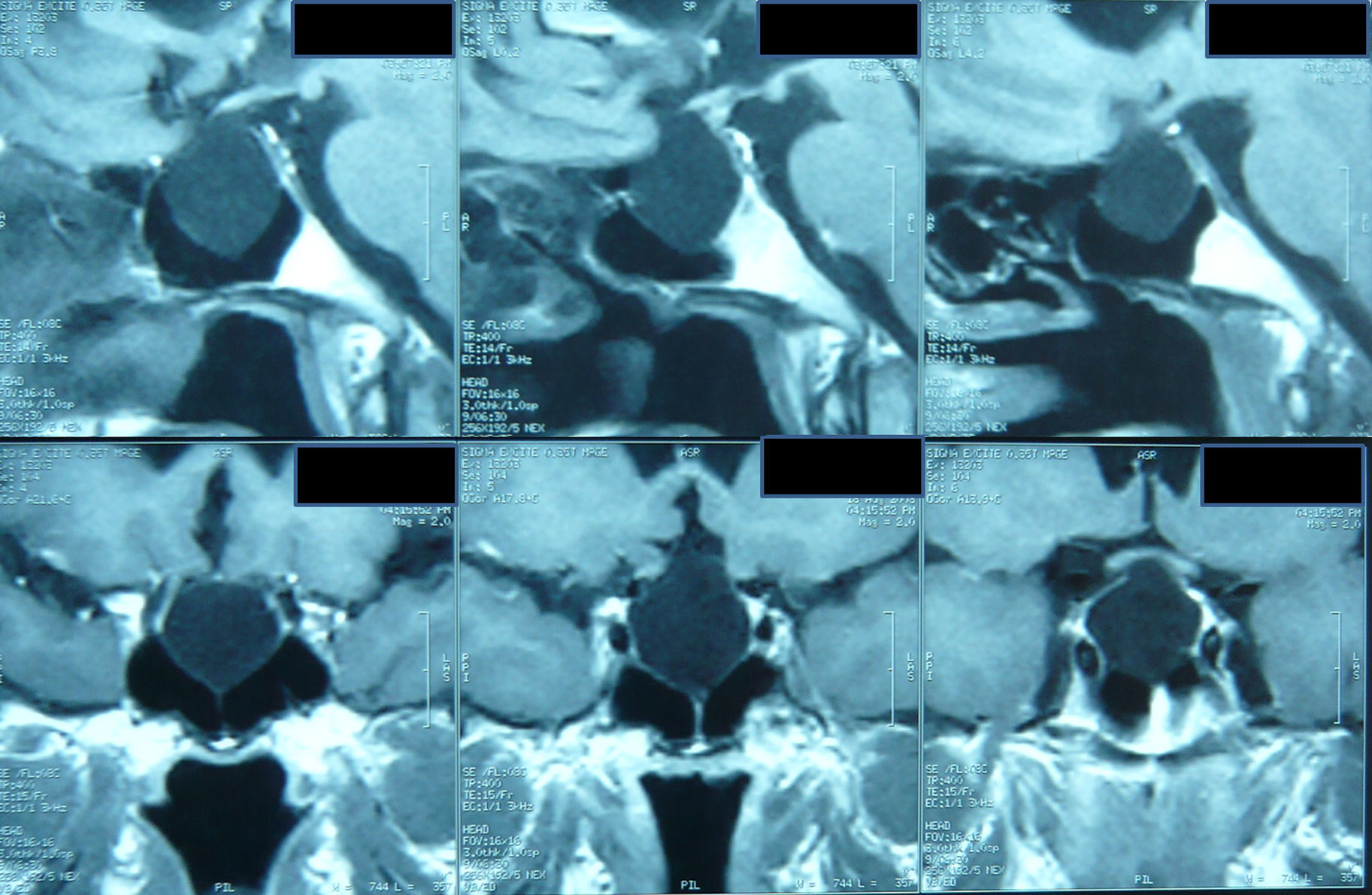

En la RM de hipófisis (fig. 3) se observa la existencia de un quiste aracnoideo de aproximadamente 32×25×25mm que ocupa la silla turca, con erosión del suelo y con una extensión supraselar que comprime el quiasma óptico. No había hidrocefalia.

Se realizó descompresión del quiste por vía transesfenoidal, encontrándose hallazgos similares al caso previo. Se realizó la reconstrucción del suelo selar con plastia meníngea, hueso autógeno y biopegamentos, usando hueso autógeno, cartílago y biopegamento nuevamente para sellar el suelo esfenoidal.

En el postoperatorio inmediato presentó una rinolicuorrea que se resolvió de forma conservadora con un drenaje lumbar externo durante 7días.

El paciente mejoró de su clínica subjetiva de cefalea, sin necesitar analgésicos, así como de la clínica visual. Permanece sin trastornos endocrinológicos, con un seguimiento de 18meses. En la RM de control (fig. 4) se aprecia la disminución de tamaño del quiste y la liberación de la compresión del quiasma óptico.

DiscusiónLos quistes aracnoideos pueden llegar a ser el 1% de las lesiones ocupantes de espacio a nivel intracraneal4. Habitualmente estas lesiones son supratentoriales5 y se localizan a nivel de la fosa media, siendo muy excepcional que sean intraselares (3-9%)6,7. Estudios de autopsia encontraron una prevalencia del 0,5%8; no obstante, como se ha comentado previamente, los casos reportados en la literatura científica son muy pocos.

El diagnóstico diferencial puede ser complicado debido a lo inusual de los quistes aracnoideos intraselares, que en algunas series solo representan el 0,6%2 de las lesiones selares. Se debe realizar con el craneofaringioma, con el quiste de la bolsa de Rathke, con adenomas quísticos, con silla turca vacía2,3,9 y con otras patologías muy poco frecuentes, como quistes epidermoides, gliomas quísticos o quistes inflamatorios5,10.

La clínica es la propia de una lesión ocupante de espacio selar. Los síntomas más frecuentes son cefalea, que aparece entre el 28 y el 66%2,3,5,11, y déficits visuales en forma de hemianopsia bitemporal hasta en el 66%9, siendo este el síntoma más frecuente2,9. Las cefaleas se cree que pueden ser debidas a la distensión de la duramadre causada por el quiste, aunque puede ser que no tengan relación causal y que el hallazgo del quiste sea casual en el contexto del estudio de un paciente con cefalea idiopática2. A diferencia de otras lesiones selares como el craneofaringioma o el quiste de Rathke, en los que las manifestaciones endocrinológicas se dan en casi todos los pacientes9, en los pacientes con quistes aracnoideos selares son poco frecuentes y oscilan entre el 21 y el 40%2. Este hecho se podría deber a que en estos pacientes se produce una compresión de la hipófisis que probablemente no causa una destrucción del parénquima normal, como en casos tumorales.

La RM es el estudio que aporta mayor información. Los quistes aracnoideos intraselares suelen tener una morfología esférica u ovoide. Son hipointensos en secuencias potenciadas en T1 e hiperintensos en secuencia T2, teniendo el contenido quístico la misma señal que el LCR o ligeramente aumentada en secuencia T1 si presentan contenido proteico2. No muestran realce con la administración de gadolinio5, y son lesiones que no infiltran estructuras adyacentes, aunque sí pueden comprimir la pared medial del seno cavernoso2, y por supuesto la hipófisis, el tallo hipofisario y el quiasma óptico12.

La pared quística de los adenomas quísticos o craneofaringiomas se realza con gadolinio, y normalmente la señal del quiste de Rathke y del quiste epidermoide es diferente de la del LCR8. La tomografía computarizada (TC) también puede ser útil para el diagnóstico diferencial. La presencia de calcificaciones o de un componente sólido orienta hacia un craneofaringioma9. Este, al igual que el quiste de Rathke, puede presentar realce con contraste yodado, mientras que no se produce en el quiste aracnoideo.

Respecto al síndrome de la silla turca vacía, puede plantear dudas si no se identifica la pared del quiste en la RM. En este síndrome, la silla se ve ligeramente aumentada de tamaño, con contenido hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, pero se observa comunicación con el espacio supraselar13. El tallo hipofisario suele estar desplazado a posterior, y no se aprecia compresión de las vías ópticas, estando estas en posición recta o, más raramente, incluso herniadas hacia la silla turca13.

En los casos de lesión isointensa con el LCR y no realce con contraste, la dirección de desplazamiento de la hipófisis puede ayudar14, ya que, según Sumida et al.15, se correlaciona el tipo de tumor con esta dirección, a excepción de los quistes de Rathke, en los que esta dirección es muy variable. Según Meyer et al.3 y Nomura et al.16, en los quistes aracnoideos la hipófisis estaría desplazada a posteroinferior, siendo este un dato que puede ayudar.

La fisiopatología no está clara todavía. Se cree que se genera debido a una herniación de la aracnoides en la zona del tallo hipofisario debido a cierta incompetencia del diafragma selar, por lo que entraría LCR. Posteriormente se generaría un mecanismo valvular unidireccional debido al cierre de esa comunicación con el espacio supraselar por una aposición de la membrana aracnoidea3,9,17 o por algún fenómeno hemorrágico, inflamatorio o infeccioso18. Otra hipótesis es que el quiste es el resultado del desarrollo de un divertículo entre las capas aracnoideas, generándose un quiste sin comunicación con el espacio supraselar3,6.

El abordaje transesfenoidal es la vía de elección para realizar la fenestración2,3,10,14 del quiste y descomprimir la hipófisis, ya sea mediante endoscopia o microscopia. Se puede realizar una escisión amplia de las paredes del quiste, para evitar la recidiva19, así como una comunicación del quiste con el espacio supraselar, aunque la sola evacuación del quiste podría ser suficiente8. Existe un caso descrito5 en el que se realizó una ventrículocistostomía estereotáctica con un buen resultado; no obstante, hoy en día creemos que lo más razonable es realizar un abordaje transesfenoidal, que permite el abordaje directo de la lesión así como obtener material para anatomía patológica (AP) y confirmar el diagnóstico. En los casos presentados no se envió la pared del quiste para estudio AP, ya que los hallazgos radiológicos e intraoperatorios fueron compatibles con el diagnóstico de quiste aracnoideo. No obstante, tras la revisión del tema, si es posible, creemos que es recomendable mandar una muestra de la pared para su estudio AP.

La principal complicación es la fístula de LCR, que puede llegar a producirse hasta en el 21%2,14 de los casos, pudiendo aparecer de forma tardía12, como en nuestro caso 1. Para evitarlo, es fundamental la reconstrucción del suelo selar8,12,19, en la que puede ser válido material autógeno como el propio hueso o cartílago del paciente, junto con materiales sintéticos como biosellantes o plastias de duramadre. La mayoría de los autores recomiendan asimismo realizar un sellado del seno esfenoidal con grasa autógena2,3,9.

La afectación de las vías visuales tiene un buen pronóstico y la mayoría de los pacientes experimentan una mejoría2,3,9, así como la hiperprolactinemia. El déficit endocrinológico presenta peor recuperación si existe un panhipopituitarismo que si existe un déficit parcial2,3,9. La recidiva es poco frecuente, y solo se han descrito 2casos9,19.

ConclusionesLos quistes aracnoideos intraselares son una patología muy poco frecuente que debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico diferencial ante un lesión quística selar. El abordaje transesfenoidal para la fenestración y/o comunicación del quiste con el espacio supraselar es de elección, debiendo realizarse una exquisita reconstrucción del suelo selar y un empaquetamiento del seno esfenoidal para prevenir la fístula de LCR que representa una complicación frecuente e importante.